【一日一鉄】開業以来の亀の駅 2021年12月17日

駅名は地名からとられることが多いが駅周辺に存在するモノなどからとられることもある。 津山線の亀甲駅は明治31年の開業以来一貫して地名ではない駅名を掲げている駅。 由来は駅近くにある岩の名前である「亀甲岩」。 天橋立や玄武…

一日一鉄

一日一鉄

駅名は地名からとられることが多いが駅周辺に存在するモノなどからとられることもある。 津山線の亀甲駅は明治31年の開業以来一貫して地名ではない駅名を掲げている駅。 由来は駅近くにある岩の名前である「亀甲岩」。 天橋立や玄武…

一日一鉄

一日一鉄

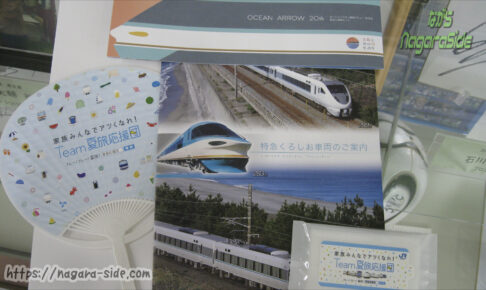

旅をして普段とは違う地方に行くと知らなかったキャンペーンが実施されていることも。 1996年7月31日にオーシャンアローとして運行開始し、2016年に20周年を迎えていた283系特急電車。 2012年に愛称が「くろしお」…

一日一鉄

一日一鉄

次々と進化していく新幹線車両。 東海道山陽新幹線の最新型N700Sは大きなモデルチェンジは行われておらずベースは変わっていない。 最後の大きな変化だった700系からN700系への変化も車番が表すように、 0系、100系、…

一日一鉄

一日一鉄

長距離の都市間輸送を担う「特急」。 JRの場合は大都市と地方都市を結んでいる事が多い。 特急はまかぜは兵庫県の南部と北部を結ぶ特急で、本数が少ないながらも広い県内移動を支える列車だ。 そんなはまかぜは2021年3月より自…

一日一鉄

一日一鉄

今や鉄道車両には無くてはならない冷暖房。 体温より暑くなる夏や氷点下の冬には健康面を考えても必須の設備だ。 しかし鉄道車両は同時の多くの人が乗り降りするためドアが複数ついており停車時に開けたままにしておくのは効率的ではな…

一日一鉄

一日一鉄

新型コロナの拡大で多くの影響を受けている鉄道会社。 長距離の移動となる特急列車はその影響を大きく受け減便などの対策がとられている。 中国地方の陰陽連絡を担う「やくも」も同様で毎時1本だった列車が2時間に1本になってい…

一日一鉄

一日一鉄

地方の境界でもある福井県と滋賀県の県境は北陸本線の難所の一つ。 海から近い場所で急峻な峠を越えるため先人の苦労によって築かれた区間だ。 そんな難所を象徴するのが「鳩原ループ」。 上り列車の勾配を稼ぐためループ線が取り入れ…

一日一鉄

一日一鉄

JR西日本の非電化区間ではまだまだ国鉄時代の車両が活躍しておりキハ40やキハ47は路線の顔的な存在だ。 津山駅は岡山県北部の要所であり津山線、姫新線、因美線(東津山分岐)の各非電化路線を走る気動車の拠点でもある。 そのう…

一日一鉄

一日一鉄

一部の駅を通過する快速列車。 大きな駅同士を結ぶため速達性があり利用者にとっても非常に便利な列車だ。 西日本の中心都市である大阪は放射線に近い形で路線が伸びており、主要路線には快速が設定されている。 主要な東海道・山陽本…

一日一鉄

一日一鉄

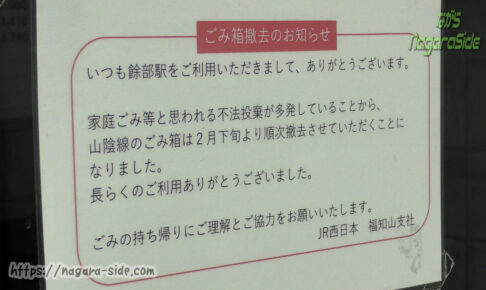

様々な人が訪れる駅。 利用客が便利なように鉄道会社は図ってくれるがそれを反故にしてしまうこともある。 兵庫県にある山陰本線の餘部駅は余部橋梁という大きな観光スポットがあり、 城崎温泉や湯村温泉などから近いこともあって京阪…