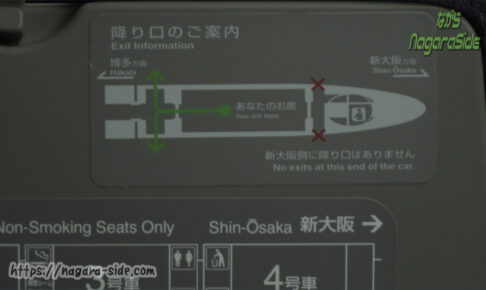

【一日一鉄】特殊仕様の多さが際立つ500系 2021年6月5日

新幹線といえば車両の前後にドアがある。 という常識に囚われないのが500系。 中間車は両端にドアがあるが先頭車両が細長い特殊な形状をしているため乗客用のドアがない。 登場した当初はこの特殊仕様のためホームで間違えて並んで…

一日一鉄

一日一鉄

新幹線といえば車両の前後にドアがある。 という常識に囚われないのが500系。 中間車は両端にドアがあるが先頭車両が細長い特殊な形状をしているため乗客用のドアがない。 登場した当初はこの特殊仕様のためホームで間違えて並んで…

一日一鉄

一日一鉄

路線の運行の拠点となる駅は引き上げ線や留置線などを使って入れ替え作業を行ったりする。 乗る際の見どころとして抑えたりすることもあるが、たまに珍しい動きをしたりする。 米子駅には岡山支社所属のキハ120形が伯備線を経由して…

一日一鉄

一日一鉄

駅のホームの長さは駅によって全く違う。 都市部の駅はいざしらず様々な長さの列車が走る地方部ではその違いは明白だ。 北陸本線の福井駅も長いホームを持つ駅の一つ。 高架化され国鉄時代の遺構はほぼ残っていないがホームの長さはそ…

一日一鉄

一日一鉄

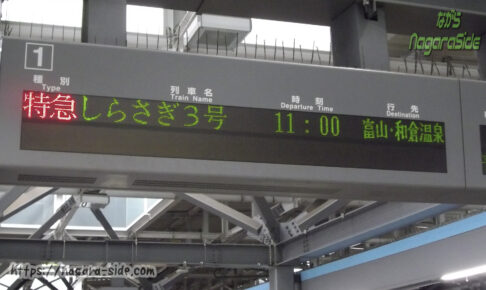

中京圏と北陸圏を結ぶ特急しらさぎ。 昭和39年の東海道新幹線開業時に誕生した歴史ある列車の一つだ。(車両落成の遅れで約3ヶ月遅れで運転開始) 基本的に名古屋と富山を結んでいたが、平成に入ってから1往復だけ和倉温泉発着が設…

一日一鉄

一日一鉄

鉄道の車両というと基本的に普通車とグリーン車に分かれており運賃とは別に別途料金が必要な車両もある。 本州と四国を結ぶ瀬戸大橋線と走る快速マリンライナーは 高松よりの1両を除けば普通列車と大差なく別途料金も必要ない。 しか…

一日一鉄

一日一鉄

島根県出雲地方を南北に貫く木次線。 非常に利用者が少ない閑散路線として有名で、いつも廃線の危機にさらされてきた。 その利用促進を図るために運行されてきた「奥出雲おろち号」。 三段式スイッチバックがある出雲坂根駅など風光明…

一日一鉄

一日一鉄

関西空港に接続する鉄道のうち大阪・京都を結んでいた特急はるか。 朝夕のみ滋賀県内発着列車があり、遠く米原から発着していた。 とはいえ東海道線夜の最終列車発車前に米原に終着するはるかはほとんど人が乗っておらずまるで回送列車…

一日一鉄

一日一鉄

新快速といえばJR西日本の「新快速」が有名だが、 JR東海にも「新快速」が走っている。 種別は会社ごとに違うのはよく知られているがJRも会社ごとに違うためその性格の違いに注意が必要だ。 JR西の青い新快速は在来線の別料金…

一日一鉄

一日一鉄

北陸新幹線が金沢から敦賀まで延伸開業する際に新幹線単独駅として開業が予定されていた仮称「南越駅」。 このたび正式名称が発表され「越前たけふ駅」となった。 ひらがなを用いた珍しい駅名となったが福井鉄道福武線には同名の「越前…

一日一鉄

一日一鉄

運行上の拠点となる駅には留置線が設置され、大きな構内を持っていることがよくある。 特に中国地方の山間部にある拠点駅はかつて長大列車が走っていたこともあって広い構内が残っている。 芸備線の三次駅は芸備線の途中駅ながら福塩線…